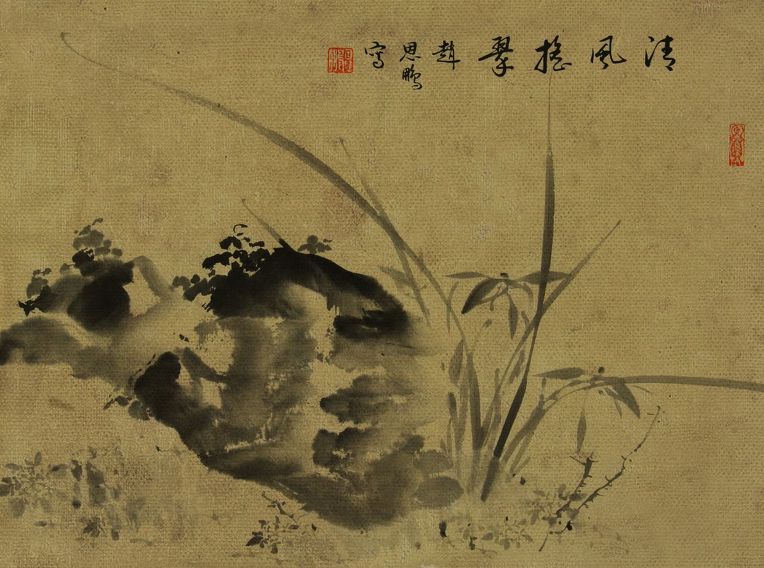

月影臺 (월영대)李滉(이황) -조선 명종 때 성리학자 號는 退溪(퇴계)老 樹 奇 巖 碧 海 堧 (노 수 기 암 벽 해 연)늙은 나무와 기묘한 바위들이 푸른 바닷가에 늘어섰는데,孤 雲 遊 跡 總 成 煙 (고 운 유 적 총 성 연)최치원의 노닐던 흔적은 모두 한갓 구름이 도고 말았네,只 今 唯 有 高 臺 月 (지 금 유 유 고 대 월)지금 남은 것은 오직 당시를 말해 주는 높은 누대 와 달뿐,留 得 精 神 向 我 傳 (유 득 정 신 향 아 전)가만히 머물다 나를 향해 전하는 정신을 얻어 알게 되었네.★語句 解釋★月影臺 ; 마산에 있는 누대, 옛날 최치원이 노닐던 곳.老樹奇巖 ; 늙은 나무와 기이한 바위,碧海堧 ; 푸른 바다의 빈터, 푸른 바닷가.孤雲遊跡 ; 최치원이 노닐던 흔적.總成煙 ; 모두 한 가닥 구름..